Forse comincerò ad amare Hemingway adesso che tutti sembrano averlo dimenticato.

Debbo ai tanti nipotini italiani di Hemingway una diffidenza verso di lui da “non l’ho letto e non mi piace”, confermata poi da letture affrettate, quasi soltanto per motivare il pregiudizio, suscitato in me dal suo cantore principale: Elio Vittorini.

Pur sapendo poco l’inglese, Vittorini aveva curato ‘Americana’, la scelta antologica della narrativa Usa contemporanea pubblicata nel 1941, e si piccava di apprezzare Hemingway in originale.

Lo si sente anche troppo nel suo ‘Uomini e no’, esaltato a suo tempo perché ambientato nella Milano della resistenza, naturalmente da una parte tutti buoni dall’altra tutti sadici, e soprattutto per la sua tecnica narrativa: che è uno strapazzamento dell’italiano sull’altare dell’imitazione dello scrittore americano.

Hemingway nasce giornalista, in epoca in cui trasmettere per telegrafo era molto costoso. E quindi, vuoi per formazione, vuoi per caratteristica della lingua, e soprattutto per risparmiare sui costi di trasmissione, era conciso e diretto, asciutto.

Tali caratteristiche espressive le ha poi conservate nella narrativa, con frasi brevi e secche, dialoghi serrati, con registro di scrittura non emotivo.

Il patetico Vittorini nella sua imitazione, a dirla con Mario Praz che se ne intendeva e che per primo nel 1929 scrisse in Italia di Hemingway, risulta “falso, affettato, puerilmente retorico, con lo stesso effetto di assurdità di un’imitazione europea settecentesca di arte cinese, o di una certa pittura giapponese di Napoleone a Sant’Elena coi soldati inglesi vestiti come samurai”.

Pasternak diceva che Majakovskij, dopo il suicidio, fu da Stalin “imposto in Unione Sovietica come le patate al tempo di Caterina, e questa fu la sua seconda morte”.

Hemingway, per lo meno in Italia, ha rischiato grazie ai suoi nipotini, mediocri nelle Lettere ma potenti nell’editoria, di avere una ‘prima morte’, antecedente quella che poi avvenne nel 1961.

Mentre la sua popolarità cresceva anche per il successo dei film tratti dalle sue opere, essi lavoravano a imporlo ulteriormente.

Il Nobel gli fu assegnato per ‘Il vecchio e il mare’, ma loro hanno insistito su Hemingway a una sola dimensione, mutilandolo a loro piacimento: quello di ‘Addio alle Armi’, per esaltarne il pacifismo di fondo, la perdita di valori tradizionali, la fine dell’amor di patria, dell’etica dell’eroismo; quello di ‘Per chi suona la campana’, per esaltare la parte antifascista nella guerra civile spagnola, tenendo nell’ombra le feroci lotte intestine nel campo repubblicano, la spietatezza dei comunisti sugli antifascisti non comunisti, pur denunciata dallo scrittore, benché senza la forza e il rigore morale di George Orwell nel suo ‘Omaggio alla Catalogna’.

Ecco: si celebrava l’intellettuale ‘democratico’ a senso unico, sottacendo una personalità straripante, lo scrittore impegnato direttamente negli eventi, non l’éngagé da scrivania o da tavolino al Café Flore, e tantomeno firmatario di appelli.

Tanto più che lui, ai bistrò della rive gauche, amatissimi negli inizi parigini, preferiva di gran lunga il Ritz, dove puntò direttamente arrivando a Parigi il giorno della liberazione della capitale dall’occupazione nazista nel 1944.

E resterà memorabile il suo ingresso nel grande albergo, in uniforme di corrispondente di guerra, proclamando: “Abbiamo liberato il Ritz”.

Un piede sulle verdi colline d’Africa o nella Plaza de Toros, l’altro al Ritz grazie a gloria letteraria con relativi fasti monetari dopo le ristrettezze da ‘Festa mobile’ nella Parigi anni Venti; dalle nevi del Kilimangiaro all’Harry’ s Bar di Cipriani a Venezia, Hemingway, col suo vitalismo e presenzialismo per testimonianza diretta sui grandi eventi, sulle grandi sfide come caccia grossa e corrida, è stato per certi versi un D’Annunzio anglosassone: meno esteta e più uomo d’azione, culto del rischio e del pericolo, uomo d’arme, non solo di penna, rimasto fino all’ultimo di robusta attitudine verso champagne, daiquiri, mojito, whisky, invece che incline a paradisi artificiali come il Vate.

Un comune senso di superomismo.

Come lui, forte senso di protagonismo e consapevolezza di ruolo pubblico, nel solco di una corrente che segna tutto il Ventesimo secolo, fin dai suoi albori, sull’influenza dell’intellettuale e dell’esteta nella vita pubblica.

In questo senso, Parigi, con tutte le sue implicazioni ideologiche, dove aveva trascorso tanti anni, aveva in qualche modo influito sul giovane americano pragmatico, privo di ideologia, ma nutrito di senso di libertà e democrazia che permea il modo di essere americano.

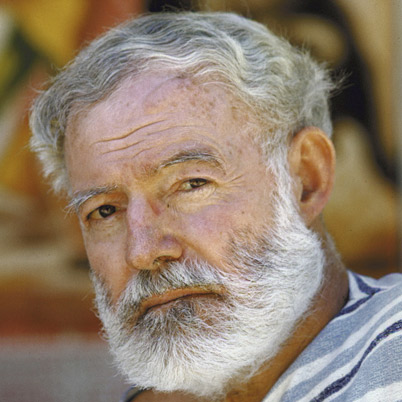

A cinquant’anni di distanza dalla sua scomparsa, giunta al termine di uno straziante declino umano segnato da sofferenze per malattie e nevrosi, si può cominciare a rileggere Hemingway, tirar via la polvere depositatasi anzitempo su molti dei suoi lavori.

Senza la perniciosa petulanza dei suoi nipotini, si potrebbe scoprire un Hemingway diverso da quello invadente, tracotante, dilagante da loro esaltato: un Hemingway più fresco, più autentico, segretamente fragile, certamente testimone del suo tempo.

E quindi anche più valido.

Fernando Mezzetti